Dashcam-Ratgeber: So wählen Sie das richtige Produkt

- Dashcams filmen die Verkehrsfahrt aus der Sicht des Fahrers.

- Aktuelle Modelle zeichnen die Videos mit einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde auf.

- Je nach Modell sind Videos von maximal einer Minute bis hin zu Endlosaufnahmen möglich.

- Aus Gründen des Datenschutzes ist die Verwendung der Mini-Kameras im öffentlichen Verkehrsraum in Deutschland eingeschränkt.

- Der ideale Ort für die Montage im Auto ist an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel. Dort verdeckt sie am wenigsten das Sichtfeld des Fahrers.

Warum eine Dashcam im Auto installieren?

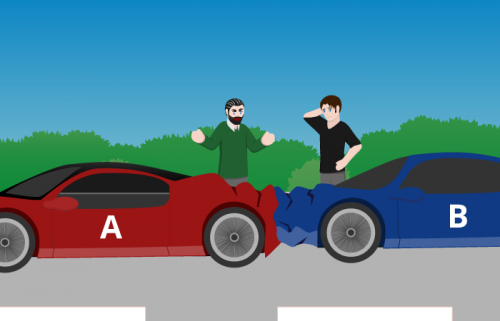

Ein denkbares Szenario: Ein vorausfahrendes Auto bremst plötzlich ab, legt den Rückwärtsgang ein und fährt ruckartig einige Meter zurück. Das dahinterstehende Auto kann nicht mehr rechtzeitig reagieren, es kommt zum Unfall. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos A kann nun behaupten, der Fahrer des zweiten Fahrzeuges B wäre aufgefahren. Die Schuld läge bei dem Auffahrenden. Eine Dashcam kann den Fahrer des zweiten Fahrzeuges dabei unterstützen, den Beweis seiner Unschuld zu erbringen. Zudem würde der Unfallgegner wegen versuchten Versicherungsbetrugs belangt. Solche Aufzeichnungen können aber andersherum auch als Beweismittel gegen den Besitzer der Dashcam selbst eingesetzt werden.

Man spricht umgangssprachlich bei solchen Tätern auch von „Autobumsern“, die durch fingierte Unfälle vorsätzlich Versicherungsbetrug begehen.

Schuldfrage bei einem Unfall belegen

Ereignet sich ein Verkehrsunfall, dann wähnen sich nicht selten alle beteiligten Seiten im Recht. Objektiv ist die Schuldfrage dann meist nur anhand von Videoaufnahmen des genauen Ablaufes zu klären. Wenn es keine Zeugen gibt, steht oftmals Aussage gegen Aussage, und auch Unfallermittler stehen manchmal vor dem Problem, dass die Versionen aller Unfallgegner der Realität entsprechen könnten. Eine Dashcam sorgt im Gegensatz zu subjektiven Aussagen und vagen Rekonstruktionen für objektive Klarheit; dank dieser Geräte fliegen auch mögliche Versuche von Versicherungsbetrug rasch auf.

Was ist eine Dashcam?

Eine Dashcam, auch Autokamera genannt, ist eine Kamera, die während der Fahrt Videos des Verkehrsgeschehens aus der Frontalsicht aufzeichnet. Die Bezeichnung ist ein Kofferwort aus dem englischen Begriff dash board (deutsch: Armaturenbrett) und camera (deutsch: Kamera).

Es existieren drei verschiedene Gerätevarianten:

Eigenständige Geräte

Standalone-Modelle werden ähnlich wie Navigationsgeräte an der Windschutzscheibe angebracht. Die Montage funktioniert in den meisten Fällen durch einen Saugnapf oder durch ein Klebepad. Fast alle Modelle verfügen über ein Display, mit dessen Hilfe Nutzer aufgezeichnete Verkehrssituationen noch einmal ansehen können. Das ist dank der SD- oder microSD-Speicherkarten selbstverständlich auch am Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone möglich. Darüber hinaus lassen einige Geräte eine Datenübertragung per USB-Kabel zu.

Klarer Vorteil der Geräte ist die schnelle Einsetzbarkeit: Sind sie fest montiert, entfällt das Anbringen vor der Fahrt, wie es etwa bei einer Smartphone-Lösung nötig wäre. Viele Modelle sind mit der Zündung verbunden und starten daher die Aufnahme, sobald der Schlüssel gedreht wurde. Diese Montagevariante erfordert Fachkenntnisse und ist für Laien eher nicht geeignet. Zudem stören andere Funktionen, etwa eingehende Anrufe bei einem Smartphone, nicht den Aufzeichnungsbetrieb. Neben der Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens sind in den meisten Fällen keine weiteren Funktionen integriert. Eigenständige Geräte eignen sich also für alle Anwender, die nicht bei jeder Fahrt ihr Smartphone an der Scheibe anbringen und nach der Fahrt wieder annehmen möchten. Auch die Verwendung eines Altgerätes eignet sich etwa aufgrund von Abnutzungserscheinungen des Akkus oder Kapazitätsbeschränkungen nur bedingt.

Achtung: Von einem eingeschalteten Display während der Fahrt raten Experten ab. Einerseits kann es vor allem Neulinge vom Straßenverkehr ablenken. Andererseits wird die Akkulaufzeit der Geräte dadurch stark verkürzt. Ein klarer Nachteil, sofern die Dashcam nicht über eine separate Stromzufuhr verfügt.

Alternative Systeme: Dashcam-Apps

Eine Alternative zur Anschaffung eines eigenständigen Gerätes sind Dashcam-Apps für Smartphones und Tablets. Um die Apps nutzen zu können, muss das Gerät über eine Kamera, ein GPS-Modul zur Satellitennavigation sowie einen Beschleunigungs-Sensor verfügen. Viele allermeisten Geräte mit Android- und iOS-System bringen diese Features mit. Für diesen Einsatzzweck eignet sich eher ein Smartphone als ein Tablet, da letzteres, angebracht an der Windschutzscheibe, mit seiner größer dimensionierten Bildschirmdiagonale vergleichsweise viel Raum im Sichtfeld einnimmt.

Klarer Vorteil sind die Kosten: Während eine durchschnittliche Dashcam zwischen 50 und 300 Euro kostet, sind entsprechende Apps entweder gratis oder für wenige Euro zu haben. Allerdings können die Endgeräte keine Nachtfahrten aufnehmen und auch der Blickwinkel ist geringer. Falls es sich bei dem Smartphone nicht um ein Zweitgerät handelt, muss es vor jeder Fahrt umständlich montiert, angeschlossen und die Aufnahme gestartet werden. Im Dauerbetrieb kommen schnell einige Gigabyte an Daten zusammen. Darum müsste in diesem Fall eine SD- oder microSD-Karte nachgerüstet werden. Aufgrund der rechtlichen Situation beherrschen aber einige Apps auch die Loop-Funktion, sodass ältere Aufnahmen, auf denen kein Ereignis zu sehen ist, nach einer bestimmten Zeit automatisch überschrieben werden. Diese Lösung eignet sich daher eher für Gelegenheitsaufnahmen als für den Dauerbetrieb.

Neu auf dem Markt: Navigationsgeräte mit Dashcam-Funktion

Relativ neu auf dem Markt sind Navigationsgeräte, die über eine Dashcam-Funktion verfügen. Sie werden wie ein gewöhnliches Navi an der Windschutzscheibe befestigt und zeigen die Route zum gewünschten Ziel an. Zusätzlich zeichnen sie das Verkehrsgeschehen auf und taggen die Videos auf Wunsch mit den aktuellen GPS-Koordinaten. Der Vorteil für den Nutzer liegt im Wegfall eines Gerätes: Während der Nutzung der Navis werden dann bei einigen Herstellern automatisch Videos im Loop-Modus aufgezeichnet.

Parkraumüberwachung kann Fahrerflucht oder Vandalismus aufklären

Leider kommt es auf großen Parkplätzen und in Parkhäusern und Tiefgaragen immer wieder vor, dass Autofahrer beim Rangieren ein anderes Auto touchieren und Fahrerflucht begehen. Gibt es keine Zeugen oder eine Überwachungskamera des Parkraumbetreibers, die das Unfallgeschehen protokollieren, bleiben Autobesitzer oftmals auf ihrem Schaden sitzen. Das gilt vor allem, wenn sie keine Voll-, sondern nur eine Teilkaskoversicherung abgeschlossen haben. Gleiches gilt für Schäden durch Vandalismus, aber auch für selbst verursachte Schäden am eigenen Auto.

Unterschied Vollkasko und Teilkasko

Die Teilkasko ist eine freiwillige Zusatzversicherung zur gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflicht-Versicherung. In einer Teilkasko-Versicherung sind in der Regel Wildunfälle, Diebstahl und Raub, Elementarschäden, Schäden durch Brand, Explosion und Kurzschluss sowie Glasbruch am eigenen Fahrzeug abgedeckt. Bei der Vollkasko, einer weiteren Stufe der freiwilligen Zusatzversicherung, kommen selbst verursachte Fahrzeugschäden sowie Schäden durch Unfallflucht und Vandalismus hinzu. Die Beschreibung des Leistungsumfanges ist allerdings nicht allgemeingültig.

Es bestehen aber Möglichkeiten, das Fahrzeug mittels einer Dashcam auch im Parkzustand zu überwachen. Dafür ist spezielles Equipment nötig, um die Dashcam auch bei ausgeschaltetem Motor mit Strom zu versorgen, damit sie Aufnahmen starten kann. Ein Anschluss an die Autobatterie oder die Fremdversorgung durch eine Powerbank sind dann notwendig.

Mithilfe von Bewegungsmeldern startet die Aufnahme, wenn sich ein Fahrzeug oder eine Person nähert. Allerdings sind diese Bewegungsmelder nicht immer so zuverlässig wie gewünscht. So kann es sein, dass die Kamera Fehlaufnahmen macht, wenn sich ein Objekt oder eine Person dem Fahrzeug nähert. Im ungünstigsten Fall versagt die Kamera einfach, selbst wenn das Fahrzeug durch ein anderes Objekt touchiert wird

Wann ist das Aufzeichnen erlaubt?

Dashcams sind für die Beweisführung bei einem Unfall oder einer Sachbeschädigung am eigenen Auto mitunter sehr wertvoll. Mithilfe der aufgezeichneten Videos sind Schuldfragen bei Unfällen im fließenden Verkehr, aber auch bei Parkunfällen oder Vandalismus aufzuklären. Ohne dieses visuelle Beweismittel stünde oftmals Aussage gegen Aussage oder der Geschädigte würde auf seinen Kosten sitzen bleiben, da kein Verursacher auszumachen wäre. Jedoch wird die Rechtslage in der Europäischen Union unterschiedlich gehandhabt. Die Frage, ob und unter welchen Bedingungen das Filmen im Auto erlaubt ist oder nicht, ging eine jahrelange Unsicherheit mit unterschiedlich lautenden Einzelfallurteilen verschiedener Instanzen voraus. Im Folgenden erläutern wir die aktuelle Rechtslage (Stand Oktober 2018):

Situation in Deutschland

Autofahrer dürfen Videoaufzeichnungen vom Geschehen im öffentlichen Straßenverkehr aus Gründen des Datenschutzes nicht dauerhaft speichern, und erst recht nicht veröffentlichen. Sie müssen die Aufnahmen vielmehr zeitnah wieder überspielen. Eine Ausnahme ist ein konkreter Anlass wie ein Verkehrsunfall. In diesem Fall dürfen sie die Aufzeichnung speichern (siehe Aktenzeichen VI ZR 233/17).

Gregor Galke, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, führte in seiner Urteilserklärung vom 15. Mai 2018 zum Thema „Verwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess“ aus, warum im konkreten Einzelfall die Auswertung des Videomaterials von Dashcams als Beweismittel zulässig ist. Der Unfall ereignete sich auf einer öffentlichen Straße. Daher habe sich der Unfallgegner durch seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr der Wahrnehmung und Beobachtung durch andere ausgesetzt.

Warum durfte das Video in diesem Fall genutzt werden?

In dem konkreten Fall sahen die Richter es als zulässig an, das aufgenommene Video des Unfalls vor Gericht zur Beweisklärung zu verwenden, obwohl dessen dauerhafte Speicherung an sich eigentlich nicht zulässig sei. Die Akzeptanz des Videos vor Gericht bedeute umgekehrt aber keine generelle Tolerierung solcher permanenten Dashcam-Videoaufnahmen des Straßengeschehens. Wiederum umgekehrt bedeute die Nichttolerierung derartiger Aufnahmen aber auch nicht, dass sie grundsätzlich nicht in Zivilprozessen genutzt werden dürften. Es kommt also auf eine Abwägung im jeweiligen Einzelfall an. Beim Abwägen zwischen dem Persönlichkeitsschutz und der Aufklärung überwiege aber die Bedeutsamkeit der Aufklärung.

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. Mai 2018 unter dem Aktenzeichen VI ZR 233/17 gilt nun folgende Regelung:

ZPO §§ 284, 286 (A); BDSG §§ 6b, 28

- Die permanente und anlasslose Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens ist mit den datenschutzrechtlichen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes nicht vereinbar.

- Die Verwertung von sogenannten Dashcam-Aufzeichnungen, die ein Unfallbeteiligter vom Unfallgeschehen gefertigt hat, als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess ist dennoch zulässig.

Interessierte können die gesamte Urteilsschrift auf der Website des Bundesgerichtshofs aufrufen.

Folgen des deutschen Urteils

Eine „permanente anlasslose Aufzeichnung“ während der Fahrt ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Die Verletzung des Datenschutzrechtes liegt darin begründet, dass die Dashcams im Betrieb dauerhaft persönliche Daten wie Nummernschilder oder auch Gesichter von Fußgängern aufzeichnen. Der Knackpunkt ist also, dass die dauerhafte Aufzeichnung für eine Beweissicherung nicht notwendig ist. Ist die Dashcam regelmäßig im Einsatz, so unterbindet das fortlaufende Überschreiben der vorigen Aufnahmen durch neue Aufnahmen für gewöhnlich eine dauerhafte Speicherung der Aufzeichnung. Diese Technik wird auch als Loop-Verfahren bezeichnet. Damit umgehen Nutzer von Dashcams die nicht tolerierte dauerhafte Speicherung von Aufnahmen ihrer öffentlichen Fahrten, und zugleich können sie ihre Aufnahmen bei einem Unfall zur Beweissicherung einsetzen. Erst im Falle einer Kollision speichern sie nämlich ihre Aufnahmen schreibgeschützt und dauerhaft. Drücken sie etwa einen Knopf an dem Gerät, signalisieren sie ihm, dass die zuletzt gemachten Aufnahmen nicht gelöscht werden dürfen. Manche Dashcams verfügen auch über technische Hilfsmittel wie G-Kräfte-Sensoren, die Unfälle registrieren und das Überschreiben der dem Unfall vorangehenden Aufnahmen automatisch verhindern.

Rechtliche Situation in anderen europäischen Ländern

Dashcams können in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Serbien, Spanien, Tschechien und Ungarn eingesetzt werden.

Von der Verwendung einer Dashcam in Belgien, Luxemburg, Portugal und der Schweiz wird abgeraten, da die rechtliche Lage unsicher ist.

In Österreich ist für den Einbau einer Dashcam in ein Fahrzeug eine Genehmigung erforderlich. Grundsätzlich vertreten die Behörden aber eher die Auffassung, dass der Betrieb von Dashcams in Österreich durch Privatpersonen nicht zulässig ist (Quelle: ADAC.de, Stand 20.09.2018).

Sensoren - Vorsicht bei unterschiedlichen Begrifflichkeiten

Die Übersicht bei der Vielzahl von Funktionen zu behalten, ist gar nicht so einfach. Während ein „G-Sensor“ oder eine „Loop-Funktion“ klar definieren, welche technischen Eigenschaften ein Gerät mitbringt, geht aus Begriffen wie „Notfall-Aufnahme“ nicht klar hervor, welches Merkmal sich dahinter verbirgt. Oftmals bringen qualitativ minderwertige Übersetzungen der Produktbeschreibungen auf der Verpackung, auf Websites oder in der Bedienungsanleitung Begriffe und Funktionen durcheinander. Hier sollten sich Kaufinteressenten genauestens darüber informieren, was diese schwammig formulierten Bezeichnungen bedeuten. Im Folgenden geben wir eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen:

G-Sensor erkennt starke Bremsungen und Crashs

Ein sogenannter G-Sensor ist in der Lage, auf das Gerät einwirkende, sogenannte G-Kräfte zu detektieren. G-Kräfte sind Belastungen, die aufgrund starker Änderung der Höhe oder Richtung der Geschwindigkeit auf ein Fahrzeug einwirken. So erkennt dieser Sensor beispielsweise eine Vollbremsung oder einen Zusammenstoß, aktiviert für einen bestimmten Zeitraum vor und nach dem Ereignis einen Schreibschutz und sichert die Sequenz auf dem Speichermedium. Somit ist eine dauerhafte anlasslose Überwachung ausgeschlossen, da nur spezielle Ereignisse dauerhaft gespeichert werden. Diese Sequenzen können zur Aufklärung eines Unfalls beitragen.

Der G-Sensor ist empfindlich und muss korrekt justiert werden. Ist er zu „scharf“ eingestellt, reicht eine holprige Fahrt, beispielsweise über unebenes Gelände wie Kopfsteinpflaster, aus, um diese Funktion auszulösen. Das Ergebnis wäre eine Reihe ungewollter Videos auf der Speicherkarte. Schlimmstenfalls wird das Speicherplatzlimit hierdurch erreicht. Weitere Aufnahmen wären dann nicht mehr möglich. Der gegenteilige Fall wäre eine zu „lasche“ Justierung, wodurch es dazu kommen kann, dass die Kamera selbst bei einem Zusammenstoß nicht in den Schreibschutz-Modus wechselt. Nutzer haben die Möglichkeit, den G-Sensor manuell zu deaktivieren. Das ergibt beispielsweise dann Sinn, wenn sie Bremstest absolvieren möchten oder eine sehr unebene Straße mit Kopfsteinpflaster befahren.

Weitere Informationen dank GPS-Empfänger einblendbar

Mithilfe eines GPS-Empfängers können Nutzer Fahrzeug-Bewegungsdaten in das Video einblenden. Bei einem Unfall können neben der Videosequenz die Position, das Datum, die Uhrzeit und die mit dem Fahrzeug gefahrene Geschwindigkeit angezeigt werden. Auf diese Weise ist eine Auswertung, beispielsweise vor Gericht, einfacher. Auf diese Weise können die gefahrene Geschwindigkeit und konkrete Verkehrsbedingungen Aufschluss darüber geben, ob der Fahrer der Situation angemessen gehandelt hat oder ob ihn eine (Mit-)Schuld trifft.

Bewegungssensor kann Parkunfälle und Vandalismus dokumentieren

Ein Bewegungssensor erkennt Fußgänger oder andere Fahrzeuge, sofern sie durch die vom Kameraobjektiv abgedeckte Fläche an der Fahrzeugfront oder am Fahrzeugheck laufen beziehungsweise fahren. Das ist zwar praktisch, da auf diese Weise eventuell ein Vandalismusschaden oder ein missglücktes Parkmanöver mit anschließender Fahrerflucht aufgedeckt werden könnte. Auf der anderen Seite kann die Funktion aber auch so eingestellt sein, dass jeder Fußgänger, der vor dem Auto vorbeiläuft, aufgenommen wird. Das erzeugt einerseits unnütze, große Datenmengen, andererseits erfüllt es in Teilen den Tatbestand der ständigen, anlasslosen Überwachung. Zudem kann der Bewegungsmelder auch versagen und bei leichten Remplern von einparkenden Fahrzeugen vielleicht gar nicht auslösen. Dem Bewegungssensor sollte bei der Kaufentscheidung daher keine allzu hohe Priorität eingeräumt werden.

Kriterien, die die Gerätewahl beeinflussen

Neben den essenziellen Grundfunktionen bieten viele Dashcams einige nützliche Zusatzfeatures, die je nach Einsatzzweck und Präferenz den Ausschlag für die Kaufentscheidung geben können. Was die Geräte hinsichtlich Kameraauflösung, Speicher und Co. grundlegend draufhaben sollten und welche Zusätze einen wirklichen praktischen Mehrwert bieten, schauen wir uns im Folgenden an.

Aufnahmedauer: abhängig vom Speicherkartentyp

Die Höhe der maximalen Aufnahmedauer hängt von mehreren Faktoren ab. Einerseits ist die Größe der SD- beziehungsweise microSD-Speicherkarte, auf der die Videos gespeichert werden, von entscheidender Bedeutung. Zum anderen ist das Format, in dem die Aufnahmen abgespeichert werden, ein wichtiger Faktor. Moderne Videokameras nutzen den Kompressionsalgorithmus H.264. Er ermöglicht eine hohe Bildqualität bei einem vergleichsweise geringeren Speicherplatzverbrauch. Dieser ergibt sich daraus, dass einfarbige Bildausschnitte, beispielsweise Bereiche, die im Dunkeln nicht von Scheinwerfern ausgeleuchtet sind, effizienter komprimiert werden und deshalb weniger Speicherplatz benötigen.

Kameraauflösung: auf Full-HD achten

Von der Schärfe der Aufnahmen hängt es ab, ob diese im Schadensfall zur Aufklärung der Schuldfrage oder zur Ermittlung von Unfallbeteiligten benutzt werden können. Wichtig ist dabei etwa, dass das Kennzeichen des Unfallgegners gut zu erkennen ist. Moderne Dashcam-Systeme verfügen über eine Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixeln. Ebenfalls Standard sind 30 fps (frames per second, deutsch: Einzelbilder pro Sekunde). Sind Auflösung und Einzelbildanzahl geringer, verschlechtert sich die Bildqualität entsprechend und ist damit nicht zu empfehlen, da auch Gesichter in einer geringeren Auflösung bereits auf mittlere Entfernung schlecht zu erkennen sind. Eine höhere Auflösung ist hingegen derzeit auch nicht zu empfehlen. Die erstellten Videos lassen sich nur auf einem 4K-Fernseher abspielen.

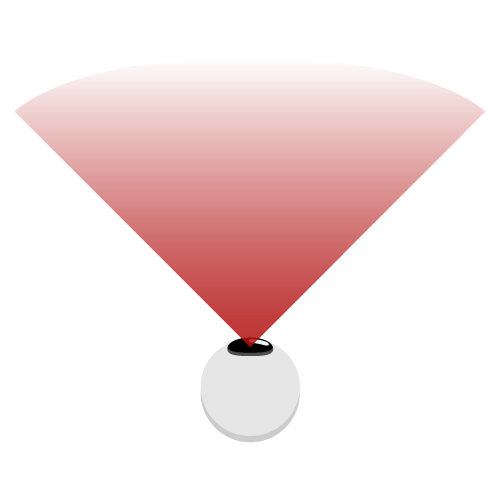

Blickwinkel: entscheidend für Umgebungsüberwachung

Die Weite des Blickwinkels entscheidet darüber, wie groß die Gesamtübersicht beziehungsweise die Rundumsicht ausfällt. Dieser sollte zwischen 135 und 170 Grad ausfallen. Weniger ist nicht zu empfehlen, da es sich dabei um ein sehr eingeschränktes Sichtfeld handelt. Geschehnisse außerhalb dieses Winkels, etwa beim Einparken oder durch seitlich verkehrende Radfahrer, bleiben der Kamera bei einem zu engen Blickwinkel verwehrt. Ein Blickwinkel über 170 Grad ist nicht sinnvoll, da er weniger Bilddetails aufzeichnet. Außerdem gibt es bei derartigen Objektiven oftmals einen Fischaugen-Effekt, der die Ansicht zusätzlich verzerrt. Beim Vergleichen sollten Interessierte darauf achten, dass es sich bei dem „Bildwinkel“ in der Regel um die Angabe der Bilddiagonale handelt. Diese Angabe verwechseln Kaufinteressenten schnell mit den Angaben zum horizontalen oder vertikalen Blickwinkel. Macht ein Verbraucher seine Kaufentscheidung irrtümlich vom Bildwinkel abhängig, während er eigentlich den Blickwinkel beurteilen wollte, ärgert er sich im Nachhinein schlimmstenfalls mit einem zu kleinen Bildausschnitt herum.

Notfall-Aufnahme: Speicherung nur im Schadensfall

Die Notfall-Aufnahme legt bei einer starken Bremsung oder einem Auffahrunfall mithilfe eines G-Sensors die entsprechende Filmsequenz – meist zwischen einer und drei Minuten Länge – schreibgeschützt auf dem Speichermedium ab. Bei vielen Modellen kann auch der Fahrer diese Funktion manuell auslösen.

Loop-Funktion: überschreibt irrelevante Aufnahmen

Unter der Loop-Funktion wird das Aufzeichnen lediglich einer kurzen Videosequenz, beispielsweise zwischen ein und drei Minuten bezeichnet. Findet kein Ereignis, sprich keine Vollbremsung oder kein Unfall statt, überschreibt das System die Daten nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder. Tritt jedoch eines der zuvor genannten Ereignisse ein, legt es die entsprechende Videosequenz schreibgeschützt auf der Speicherkarte ab. Gleiches gilt für eine Sequenz, die vom Nutzer manuell per Knopfdruck als wichtig markiert und dadurch schreibgeschützt wurde. Diese Sequenzen können – sofern sie nicht benötigt werden – Nutzer je nach Modell direkt auf dem Gerät oder am Computer löschen.

Nachtsicht: klare Aufnahmen im Dunkeln

Einige Kameras bieten eine gute Videoaufzeichnung auch bei Nacht. Die Besonderheit dabei sind Infrarot-LEDs, die die Straße voraus ausleuchten. Sie arbeiten mit einer Wellenlänge im Bereich von 700 bis 1.000 Newtonmetern. Das menschliche Auge nimmt dieses Wellenspektrum nicht wahr. Ein Objektiv kann diese Frequenten wahrnehmen und als künstliche Lichtquelle nutzen. Das aufgezeichnete Video ist dadurch heller. Details in der Dunkelheit, die ohne diese Technik im Verborgenen blieben, sind so deutlich erkennbar.

Wide Dynamic Range: Ausgleich von Lichtwechseln

Der Begriff Wide Dynamic Range (deutsch: Großer Dynamikbereich) bezeichnet die Differenz zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Bereich eines Bildausschnittes. An hellen, sonnigen Tagen kann der Abstand zwischen den hellen und den dunklen Bereichen durch direktes Blenden und Schatten sehr groß sein. Viele Kameras kommen mit derartigen Hell-Dunkel-Wechseln nicht zurecht. Es entstehen durch eine falsche Belichtung Unschärfen, die beispielsweise das Ablesen eines Kennzeichens erschweren oder verhindern. Abhilfe schafft die Wide-Dynamic-Range-Funktion. Sie fertigt mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten an und fügt diese zu einem gut ausgeleuchteten Bild zusammen, das in allen Bereichen scharf ist. Das gleiche System funktioniert bei Videos mit einer Vielzahl von Einzelbildern.

Aufnahmestempel: wertvolle Daten für Streitfälle

Während der Fahrt zeichnen Dashcam-Modelle eine Reihe von Daten auf, dazu können Geschwindigkeit, GPS-Koordinaten, Aufnahmedatum und -uhrzeit sowie G-Kräfte gehören. Anwender lesen sie bei Bedarf über eine Software am Computer aus. Alternativ können diese Daten bei einigen Modellen in die Videoaufzeichnung eingebunden werden. Die Anzeigen liefern der Polizei oder dem Gericht nach einem Unfall wertvolle Informationen über den genauen Hergang.

Kameraobjektiv: Glas oder Kunststoff?

In sehr günstigen Autokameras sind oftmals Kunststofflinsen verbaut. Diese sind zwar preiswert in der Produktion, haben aus technischer Sicht aber auch ihre qualitativen Grenzen: Das Kunststoffmaterial lässt sich nicht in der gleichen optischen Reinheit herstellen wie Glas. Das kann zu Einschränkungen in der Detailtiefe führen. Die maximale Videoauflösung beträgt bei Kunststofflinsen in der Regel 1.280 x 720 Pixel. Glaslinsen bieten hingegen eine gut kontrollierbare Lichtbrechung. Das wirkt sich positiv auf den Detailreichtum aus. Unregelmäßigkeiten im Videobild treten daher deutlich seltener auf. Das spiegelt sich allerdings auch in einem höheren Preis wider.

Dualkamera: vorn und hinten alles im Blick

Dualkameras ermöglichen es, das Verkehrsgeschehen vor und hinter dem Fahrzeug aufzuzeichnen. Dafür wird zusätzlichen zur „normalen“ Dashcam eine weitere an der Heckscheibe verbaut. Nutzer sehen die Aufnahmen später einzeln, im Split-Screen oder als Bild-in-Bild-Aufnahme. Diese Zusatzansicht kann zur Unfallaufklärung beitragen. Hilfreich ist dieses System etwa bei einem Auffahrunfall. Eine Alternative sind Kamerasysteme, die in der Mitte des Fahrzeuges am Dachhimmel angebracht werden und von dort aus sowohl nach vorn als auch nach hinten filmen. Bei dieser Variante befinden sich beide Kameras in einem Gehäuse. Bei dieser Variante wird auch der Innenraum beziehungsweise der Fahrer mitgefilmt.

Stromversorgung: bloß keine Batterien mehr

Dashcams müssen für den Betrieb auf mindestens eine Art mit Strom versorgt werden. Wir stellen die verschiedenen Möglichkeiten vor.

Versorgung per Batterie: unwirtschaftlich

Die Versorgung per (Einweg-)Batterie ist bei den Geräten nicht allzu weitverbreitet. Das liegt darin begründet, dass das stetige Wechseln der Batterie einerseits unbequem, aber vor allem unwirtschaftlich ist. So müssten Nutzer vor der Fahrt prüfen, ob genügend Restlaufzeit verfügbar ist, und die Batterien bei Bedarf wechseln. Somit ist es zwingend erforderlich, Ersatzbatterien mitzuführen, denn aufladen können Nutzer diese nicht.

Versorgung per Akku: umweltfreundlich und bequem

Deutlich sinnvoller ist die Stromversorgung mithilfe wiederaufladbarer Akkus. Je nach Hersteller kommen hier entweder genormte AA- oder AAA-Akkus oder individuelle Akkupacks zum Einsatz. Der Nachteil bei den Akkupacks liegt darin, dass diese nicht überall nachgekauft werden können. Die Akkus müssen während des Betriebes, spätestens aber bei Erreichen der maximalen Betriebszeit wieder aufgeladen werden. Das kann im Fahrzeug selbst oder nach dem Einsatz zuhause geschehen. Letztere Variante ist jedoch weniger sinnvoll, da Anwender die Dashcam dafür demontieren müssen. Außerdem sollten sie vor der nächsten Fahrt daran denken, sie wieder im Fahrzeug anzubringen. Soll der Akku der Dashcam hingegen im Fahrzeug aufgeladen werden, kann das beispielsweise über den 12-Volt-Anschluss am Zigarettenanzünder geschehen.

Anschlussart: leere Batterie vermeiden

Bei allen Anschlussarten ist es möglich, das Gerät entweder an den Zündungs- oder Dauerstrom anzuschließen. Bei ersterer Variante wird das Gerät nur dann mit Strom versorgt, sobald der Zündschlüssel gedreht beziehungsweise die Zündung über den Start-Knopf aktiviert wurde. Bei Dauerstrom spielt diese Einstellung keine Rolle, es fließt immer Strom, solange die Dashcam angeschlossen ist. Das kann bei längerer Standzeit oder einer schwachen Batterie dafür verantwortlich sein, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt.

Batteriewächter: verhindert Tiefenentladung

Die Mehrheit der Dashcam-Modelle verfügt über einen sogenannten Batteriewächter, der die Autobatterie vor einer Tiefenentladung schützt: Fällt die Spannung der Batterie unter einen kritischen Wert, schaltet die Dashcam komplett ab. Auf diese Weise trägt das System dazu bei, dass der Anwender nicht „liegen bleibt“, da bei vollständig entleerter Fahrzeugbatterie ein Starten nicht möglich wäre. Verfügt die Dashcam nicht von Haus aus über diese Funktion, ist ein solcher Batteriewächter auch über das Anschlusskabel nachrüstbar.

Optimale Montageposition

Die optimale Position zur Anbringung einer klassischen Dashcam ist die Windschutzscheibe. Idealerweise ist das Gerät dabei weder sonderlich auffällig noch behindert es die Sicht des Fahrers. Daher bietet sich der Bereich der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel an: Der Rückspiegel stört die Sicht des Fahrers auf die Straße vor ihm nicht, da er sich weit am oberen Rand der Frontscheibe befindet und nur im Bedarfsfall bewusst fokussiert wird. Ansonsten „verschwindet“ er geradezu aus dem Blickfeld des Fahrers. Somit stört auch eine direkt dahinter angebrachte Dashcam den Überblick übers Verkehrsgeschehen ebenso wenig wie der Rückspiegel selbst.

Die Montage ist entweder per Klebehalterung oder per Saugnapf möglich. Anzuraten ist die erste Variante: Die Kamera muss im Gegensatz zu einem Navigationssystem nicht an das Sichtfeld des Fahrzeuglenkers angepasst werden und kann deswegen dauerhaft an der gleichen Stelle verbleiben. Außerdem ermöglicht eine solche selbstklebende Halterung eine Montage in größerer Nähe zur Scheibe. Zudem ist das System weniger sturzanfällig: Saugnäpfe lösen sich bei Temperaturschwankungen nämlich gern mal von der Oberfläche.

Um zu verhindern, dass die Dashcam bei Regenwetter nur Schlieren und Wassertropfen filmt, sollte sie an einer Stelle der Windschutzscheibe angebracht werden, die noch im Radius der Scheibenwischer liegt. Immerhin braucht sie eine ebenso freie Sicht auf das Straßengeschehen wie der Fahrer selbst. Eigentlich logisch, dennoch ein Denkfehler, den so mancher Anwender während der Montage bei gutem Wetter begeht.

Weiterführende Testberichte

Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Vergleich. Wir haben die Dashcams nicht selbst getestet.

Wer weitergehendes Interesse an Tests von Dashcams hat, wird auf den Websites von Testinstituten sowie in Testreihen von Computermagazinen fündig.

Die renommierte Stiftung Warentest hat noch keinen Test der kleinen Verkehrsüberwachungs-Kameras vorgenommen. Allerdings hat sie diverse Ratgeber herausgegeben, die darüber informieren, auf welche Faktoren Verbraucher beim Kauf Wert legen und welche rechtlichen Hinweise sie bei der Benutzung beachten sollten.

Da es sich um Auto-Zubehör handelt, haben wir natürlich auch beim ADAC nach einem Test gesucht – und sind fündig geworden. Im Test vom September 2018 teilen sich zwei recht wenig bekannte Dashcams punktgleich den ersten Platz: die Full HD Dash der Marke DMAX sowie die mini 0906 von iTracker. Mit 0,1 Punkten Abstand landete die bekannte Marke GARMIN mit dem Modell DashCam 55 auf dem zweiten Platz. Neben den Testergebnissen finden sich auch interessante Hinweise zur rechtlichen Situation in Deutschland. Außerdem geht der Automobilclub auf die Probleme ein, die während des Testens aufgetreten sind.

Die Elektronik-Zeitschrift Computer Bild hat ebenfalls einen Dashcam-Test durchgeführt, und zwar ebenfalls im September 2018. In ihm heißt der Sieger Truecam A7s. Die Silbermedaille trägt die GARMIN Dash Cam 55, und ein guter dritter Platz geht an die Nextbase 612 GW 4K-Dashcam.

Auch bei der Zeitschrift Auto Bild sieht es zunächst so aus, als hätte sie einen Dashcam-Test durchgeführt. Bei näherer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass sie lediglich die Ergebnisse des ADAC sowie der Computer Bild vom September 2018 zusammenfasst.

Teaserbild: © anuwattn / stock.adobe.com| Abb. 1–2: © Netzsieger | Abb. 3: © snowing12 / stock.adobe.com | Abb. 4: © waranyu / stock.adobe.com | Abb. 5: © nithid18 / stock.adobe.com | Abb. 6: © fotohansel / stock.adobe.com | Abb. 7: © Andrey Popov / stock.adobe.com | Abb. 8–22: © Netzsieger | Abb. 23: © supaleka / stock.adobe.com